【府大コラボ】琵琶湖疏水をめぐる産業遺産

京都の近代化を牽引し、今も市民の生活を支える琵琶湖疏水を中心に、レトロでモダンな近代遺産を歩きます。明治・大正期のレンガ建築や線路跡、風情ある近代建築めぐりはもちろん、知る人ぞ知るディープな歴史遺産探検も楽しいものです。映画やドラマでもおなじみの水路閣や岡崎のシンボル大鳥居をはじめ、写真映えのするスポットも随所にあり、一年を通じて趣ある情景が楽しめます。

(コース企画協力:京都府立大学文学部歴史学科文化遺産デザイン研修)

- 所要時間:約2時間

- 総距離:約3.6km

コース詳細 Course Details

START

01

02

水路閣

疏水分線に水を通すためにつくられた高架水道橋。延長93.17m、幅4.06m。レンガを用いたアーチ構造のデザインは当時斬新で「景観を損なう」と批判する人も多かったとか。今では経年変化によって味わいが増し、京都を代表する人気の観光名所となりました。

徒歩 約7分

03

田邊朔郎像

江戸に生まれ、工部大学校(現東京大工学部)に在学中に論文『琵琶湖疏水工事の計画』を執筆した田邊朔郎(たなべさくろう)。23歳にして琵琶湖疏水工事の総責任者に抜擢され、さまざまな難問題をクリアし、世紀の難工事を見事にやりとげました。

徒歩 約2分

04

蹴上船溜

インクラインの上端にあたる船溜(ふなだまり)。日向大神宮(ひむかいだいじんぐう)の参道とクロスしており、第一疏水の第三トンネル、第二疏水合流口、ポンプ場、運輸船の復元展示と説明などいくつもの見所が集まっています。

徒歩 約1分

05

巻上機

蹴上船溜には、復元運輸船とあわせて、巻上機(現物)が展示されています。踏切跡で引き返す人も多いようですが、少し足を伸ばすだけでこんな貴重な展示が見られます。マニアならずともオススメ。

徒歩 約1分

06

蹴上インクライン

蹴上インクラインは、蹴上舟溜から南禅寺舟溜までの斜面に舟を往復させるために敷設された傾斜鉄道のことで、明治23(1890)年1月に完成し、翌年12月から運転を開始しました。

徒歩 約1分

07

水圧鉄管

蹴上発電所に水を送る2本の水圧鉄管が、インクライン横の斜面に設置されています。通路橋から全景が見られるほか、木々の葉が落ちる冬場になると、インクラインからもその雄姿が眺めやすくなります。

徒歩 約6分

08

架線柱跡(京都市電蹴上線)

蹴上交差点から、仁王門通りに沿ったインクラインの敷地内に、コンクリート製の台座があります。これは、路面電車に電気を供給する電線の架線を支えた架線柱の跡です。ここを走っていた路面電車は京都市電蹴上線で、1945(昭和20)年に廃止されました。

徒歩 約1分

09

第二期蹴上発電所

琵琶湖疏水は、当初予定になかった水力発電をもたらしました。明治21(1888)年にアメリカ・アスペンで世界初の水力発電が成功したことに触発されたもので、日本初の事業用水力発電所が明治24(1891)年に完成しました。

徒歩 約5分

10

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水記念館は、琵琶湖疏水竣工100周年を記念して平成元(1989)年8月に開館した施設であり、京都の近代化に果たした琵琶湖疏水の役割やその先駆性などを紹介しています。平成21(2009)年10月には、開館20周年を記念して、展示資料の充実等のうえ、リニューアルオープンしました。

徒歩 約1分

11

琵琶湖疏水

滋賀県大津市観音寺から琵琶湖の水を京都市内に引き入れるため、明治時代に建設された琵琶湖疏水。主として水力発電用としての「第1疏水(全長19,968m)、飲料水を供するための「第2疏水(全長7,423m)」から成り立っています。

徒歩 約10分

12

京都府立図書館

京都府立図書館は、明治31(1898)年に京都御苑内に開設し、明治42(1909)年に現在地に移転して開館しました。建物は著名な建築家である武田五一氏が設計し、平成13(2001)年に、正面部分の壁面を保存しながら建て替えを行いました。

徒歩 約2分

13

平安神宮大鳥居

昭和天皇の大礼が京都で行われたのを記念して、昭和4(1929)年に竣工しました。鉄筋コンクリート造で高さは24.4m。設計は京都府技師の阪谷良之進で、施工は大林組。当時京都帝大教授だった建築家武田五一が顧問をつとめています。

徒歩 約1分

14

慶流橋

第四回内国勧業博覧会会場の正門の橋として、明治27(1894)年12月に竣工、翌年4月1日に開通した橋です。昭和38(1963)年に車輌通行に対応するため朱塗の鉄筋コンクリート製の橋に架け替えられました。

徒歩 約3分

15

大典記念京都博覧会 門柱(照明台座)

岡崎公園グラウンドの南西、植え込みの中にあるレンガづくりの建造物。目立たない存在ですが、実は大正時代の博覧会遺跡で、大正天皇の即位式が京都で行われたのを記念して大正4(1915)年に開催された大典記念京都博覧会の電燈台座。『大典記念京都博覧会写真帖』にはこの台座が写った写真が掲載されています。

徒歩 約10分

16

平安神宮 神苑

平安神宮の神苑は、社殿の建物を囲んで、東・中・西・南の四つの庭に分かれ、約一万坪あまりの広大な庭園となっています。この内、中神苑(蒼龍池)・西神苑(白虎池)の二苑は明治28(1895)年、東神苑は大正5(1916)年に、いずれも当時のカリスマ庭師“植治”こと小川治兵衛により作庭され、琵琶湖疏水が使われています。

徒歩 約1分

17

日本最初の電車(平安神宮 神苑)

明治28(1895)年1月、京都に日本初の電車が走りました。琵琶湖疏水の水力発電で得た電気を動力とし、同年開催の第四回内国勧業博覧会の送客を大きな目的としていました。この京都電気鉄道は、大正7(1918)年に京都市に合併され、その京都市電も昭和53(1978)年に最後の線が廃止になります。

徒歩 約3分

18

京都市美術館 別館

京都市美術館別館は、平成12(2000)年4月に開館しました。昭和5(1930)年に京都市公会堂東館として建てられ、昭和39(1964)年からは京都会館別館として用いられていた建物の、和風外観を保全しながら、内部を全面改修して、新設したものです。

徒歩 約5分

19

20

旧武徳殿

(京都市武道センター)

明治32(1899)年に完成した武徳殿は、平安京を創建した桓武天皇が大極殿の北西に武徳殿を建てた故事にちなんで、大日本武徳会がこの場所に建設したもの。今も武道の聖地と仰がれます。現在は京都市武道センターとして武道大会を始めさまざまな用途に利用されています。

徒歩 約7分

21

夷川船溜

明治23年4月9日の琵琶湖疏水竣工式はこの夷川船溜で行われました。また南禅寺船溜等と並んで、京都有数の水泳場として長らく親しまれました。明治35(1902)年には北垣国道像が、大正3(1914)年には夷川発電所がそれぞれ完成しています。

徒歩 約1分

22

夷川船溜 京都踏水会游泳場

昭和初期の夷川船溜は水の透明度も高く、オイカワ・シジミなどの魚介類が多く生息するよい環境でした。明治29(1896)年に大日本武徳会游泳部が創設されて以来、昭和46(1971)年に水泳体育館(プール)が完成するまで、京都有数の水泳場として長らく親しまれ、75年間でのべ50万人以上が水泳講習を受けました。

徒歩 約1分

23

北垣国道像

疏水建設に尽力した第三代京都府知事・北垣国道の像。明治35(1902)年に建てられた初代の像は、第二次世界大戦中の金属供出で撤去されました。現在の像は、平成2(1990)年に琵琶湖疏水竣工100周年記念事業のひとつとして再建された二代目です(台座は当初のもの)。

徒歩 約1分

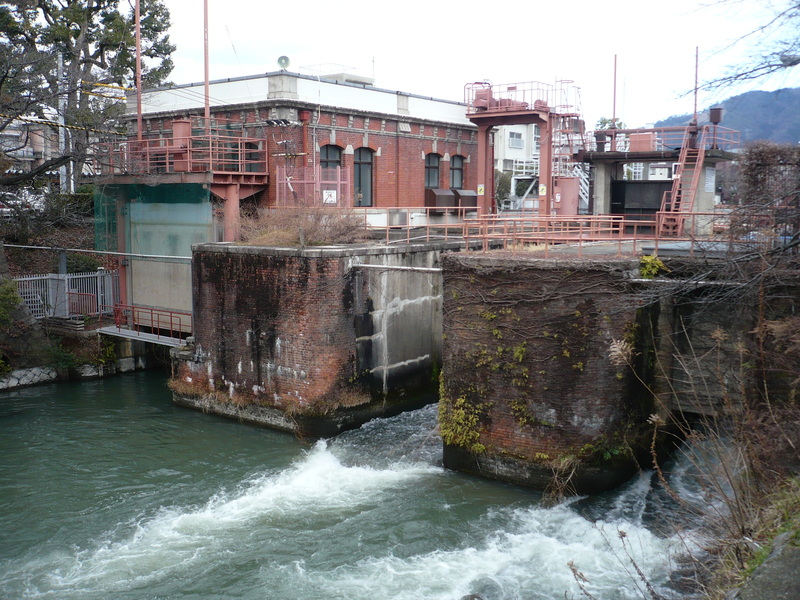

24

夷川発電所

市内への電力供給が始まって以降、電力需要は年々増加し、供給が追いつかない状況でしたが、明治45年に第二琵琶湖疏水が完成すると、発電用に十分な推量確保が可能になりました。そこで市は第一期蹴上発電所を廃止して第二期蹴上発電所を同年7月に運用開始。さらに大正3(1914)年4月にこの夷川発電所、5月に伏見発電所を新設し、電力供給量を大きく増やすことができました。

GOAL!

マップの左上にあるマーク![]() をクリックするとメニューが開きます。

をクリックするとメニューが開きます。

地点から次の地点へのレイヤーを選択するとルートが表示されます。